2024年,北京律师张晓玲的遭遇震惊全网:她连续10年在爱康国宾体检,报告均显示“未见明显异常”,却在换机构检查后被确诊为癌症晚期。更令人唏嘘的是,她2023年的体检报告中“右肾钙化灶”被医生解读为“正常疤痕”,最终却被证实为肾癌骨转移的早期信号。

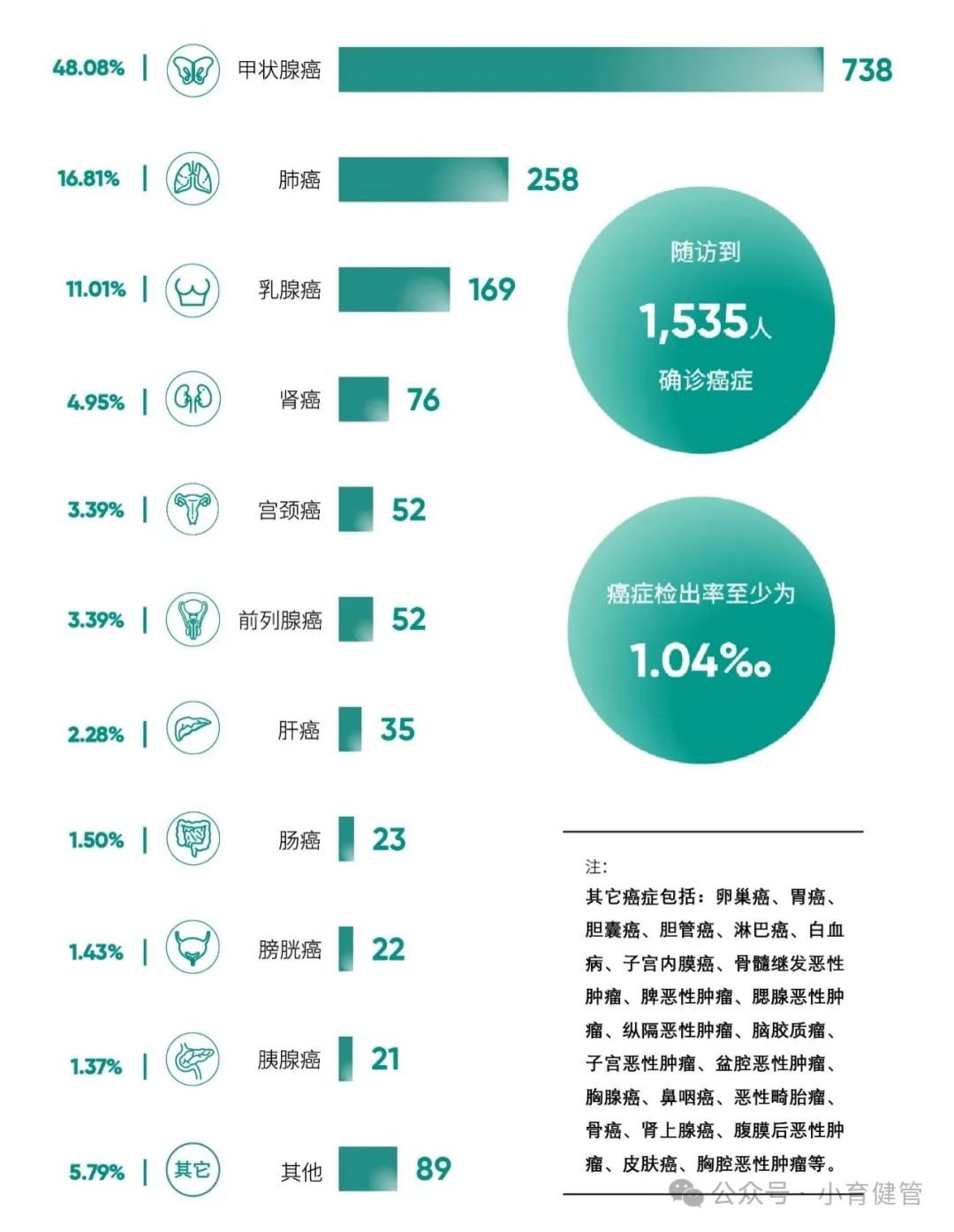

这并非孤例。我们还是采用爱康的数据。根据爱康集团《2025版北京体检报告》显示,2024-2025年北京近150万体检人群中,1535人被确诊癌症。

要知道,在爱康这样的体检中心参加体检的人,大多数都是像张晓玲一样每年都安排的。考虑到确实有新增的客户,我们保守一点打个7折,那也意味着有约1074人上一年体检结果完全正常。这个数字意味着:每1500个体检正常的人中,就有1人会在一年内被确诊癌症。

2025版北京市体检人群随访确诊癌症种类分布

很多人将体检视为“健康保险”,但真相是:常规体检≠癌症预防。

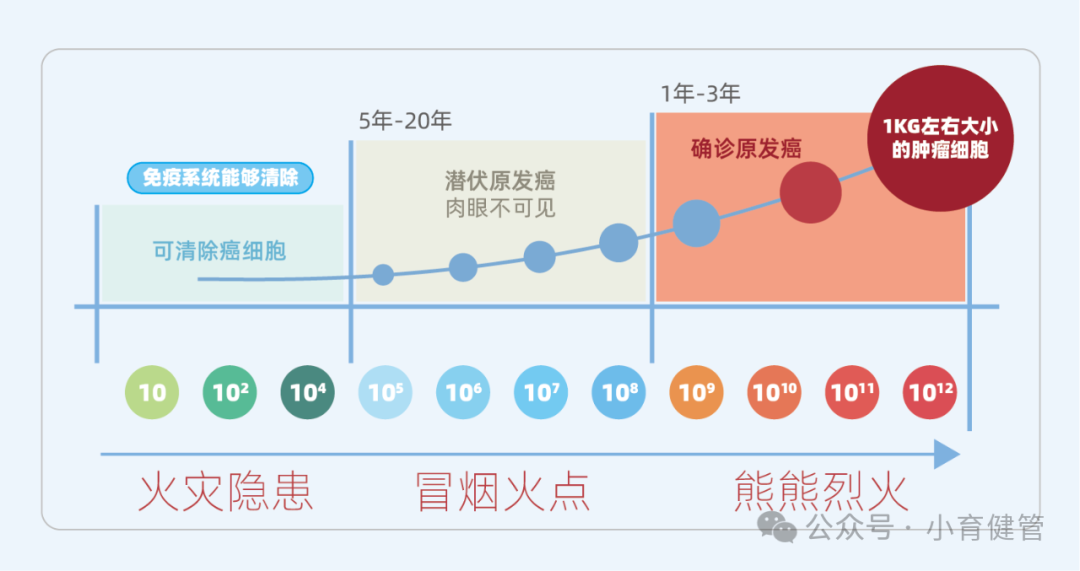

癌细胞从基因突变到形成可检测的肿瘤,通常需要5-10年。以张晓玲的肾癌为例,早期肿瘤可能只有几毫米,普通B超或CT难以发现;而当肿瘤长到3厘米以上(如她被检出的3.5cm病灶)时,往往已进入中晚期。

·肿瘤标志物:如癌胚抗原(CEA),在早期癌症中阳性率不足30%,张晓玲10年体检中该项指标“正常”并不意外。

·影像学检查:B超对小于1厘米的肿瘤敏感度低,CT辐射限制无法频繁做,PET-CT虽精准却因价格昂贵(上万元)未纳入常规体检。

体检的核心是发现已存在的病变,而非预测“未来会不会生病”。就像用渔网捕鱼,网眼大小(检测精度)决定了能捞到多大的“鱼”(肿瘤)。当前常规体检的“网眼”,对早期微小癌症几乎无能为力。

人体每天会产生约3000个癌细胞,但为什么不是人人患癌?免疫系统是第一道防线。免疫细胞(如T细胞、NK细胞)会实时“巡逻”并清除异常细胞,只有当免疫力下降,癌细胞才可能逃脱监视,逐渐发展成肿瘤。

随着年龄增长,免疫力会逐年衰退:

·20岁后,免疫细胞活性开始下降;

·40岁时,免疫力仅为青年时期的50%;

·60岁后,免疫监视功能大幅减弱,癌症发病率显著上升。

这也解释了为何近年来癌症患者增多——不是癌症变多了,而是我们活得更久了。当人均寿命超过75岁,大多数人都会进入癌症高发年龄段。

与其依赖体检发现已存在的肿瘤,不如主动监测免疫力——这相当于给身体的“防御系统”做“体检”。

·免疫力检测能做什么?

通过检测免疫细胞数量、活性等指标,评估身体清除癌细胞的能力。例如:

NK细胞活性低于正常水平,癌症风险可能升高;

T细胞亚群失衡,提示免疫监控功能减弱。

·什么时候需要检测?

40岁以上人群、有癌症家族史、长期熬夜/压力大等免疫力薄弱者,建议每年做一次免疫力评估。

·如何提升免疫力?

除了规律作息、均衡饮食、适度运动,临床中已有成熟的免疫调节手段(如细胞因子补充、个性化营养干预),可帮助延缓免疫力衰退。

张晓玲的案例不是“体检无用论”的证据,而是提醒我们:健康管理需要升级。常规体检仍是发现中晚期癌症的重要手段,但真正的防癌,应从关注“是否已生病”转向“是否有能力抵御疾病”。

与其等待体检报告上的“异常”,不如主动掌握免疫力这个“防癌密码”——毕竟,最好的治疗永远是预防。

(文中数据来源:爱康集团《2025版北京市体检人群抽样健康报告》、张晓玲律师公开陈述)

Copyright © 2024 中创汇聚(南京)生物科技有限公司 图片等如有侵权请联系删除 备案号:苏ICP备2024101007号-1